Grundsätzliches:

Der Knorpel ist ein mehrere Millimeter dicker Belag auf den knöchernen Gelenkflächen. Seine hartgummiartige Konsistenz wirkt bei der Druckaufnahme als Stoßdämpfer, die glatte Oberfläche verbessert den Gleitvorgang. Bei oberflächlicher oder lokalisierter Schädigung spricht man von Knorpelschäden, bei großflächigem Abrieb von Arthrose.

Knorpelschäden entstehen entweder durch Verschleiß (degenerativ) oder infolge eines Unfalles (traumatisch). Im ersten Fall wird der Knorpelbelag durch ständiges Reiben abgescheuert. Je mehr Druck einwirkt, umso schneller geht der Abrieb vonstatten, der Knorpelbelag wird dünner. Nicht nur das Körpergewicht spielt hier eine Rolle. Auch Überlastungen beim Sport wirken sich aus. So entstehen beim Laufen und Springen Belastungen, die ein Mehrfaches des Körpergewichtes betragen. Übersteigen sie die Belastbarkeit des Knorpelgewebes, sind sie übermäßig und abrupt, so kann der Knorpel reißen oder gar ausbrechen. Knorpelschäden betreffen also junge und alte Patienten, Sportler und Nichtsportler. Das spezielle Problem des Knorpels liegt nun darin, dass die Knorpelzellen nicht regenerationsfähig sind. Eine Selbstheilung ist anders als an Knochen- oder Muskelgewebe nicht möglich. Die Behandlung der Knorpelschäden ist daher eine der größten Herausforderungen für die moderne Orthopädie. Trotz aller neuen Entwicklungen, sei es in der Arthroskopie, sei es in der biologischen Medizin, gilt nach wie vor: zerstörter Gelenkknorpel ist nicht oder zumindest nicht vollständig zu ersetzen. Die künftige Entwicklung bleibt spannend (tissue engineering, Gentherapie).

Operationstechnik:

Die operative Technik richtet sich nach der Ausdehnung und nach der Tiefe des Schadens. Als Schaden 1. Grades wird die Erweichung des Knorpelgewebes bezeichnet, operative Maßnahmen sind hier nicht angebracht.

Bei einer Schädigung 2. Grades ist der Knorpel aufgefasert oder oberflächlich aufgebrochen. Wenn die Beschwerden durch konservative Therapie nicht ausreichend gebessert werden können, beispielsweise immerwiederkehrende Ergüsse auftreten, ist dies ein Grund zur Operation. Mittels Arthroskopie wird man dann eine Knorpelglättung vornehmen, bei der die aufgefaserten und instabilen Knorpelanteile entfernt werden.

Der Knorpelschaden 3. Grades reicht über die gesamte Tiefe des Knorpels bis auf den darunterliegenden Knochen. Wenn Ergüsse oder Einklemmungen im Vordergrund der Beschwerden stehen, ist oftmals auch hier eine Säuberung sinnvoll und ausreichend. Insbesondere bei jüngeren Patienten wird man jedoch versuchen, den Knorpel wieder zu regenerieren. Die gebräuchliste Methode dafür ist die Mikrofrakturierung. Hier werden in einem ersten Schritt die instabilen und geschädigten Knorpelanteile entfernt. Soweit, bis ein runder oder ovaler Defekt mit noch stabilen Rändern vorliegt. Der (im Gegensatz zum Knorpel gut durchblutete) Knochen wird dann mit einer Ahle vielfach perforiert. Dadurch bildet sich ein Blutpfropfen, der den Defekt auffüllt und sich nach und nach in Narbengewebe und schließlich in Ersatzknorpel umwandelt.

Beim Schaden 4. Grades fehlt der Knorpel völlig und der Knochen liegt frei. Kleinere Defekte sind für eine Mikrofrakturierung gut geeignet. Bei traumatischen, z.B. im Zusammenhang mit Kreuzbandverletzungen entstandenen Knorpelausbrüchen, gibt dies hervorragende Ergebnisse. Größere Defekte mit einem Ausmaß von mehr als 2×2 cm sind für uns eine Indikation zur Knorpelzelltransplantation (autologe Chondrozytentransplantation). Dabei werden in einer 1. Operation Knorpelzellen entnommen. Diese werden dann im Labor angezüchtet und auf eine Trägersubstanz aufgebracht. 3 Wochen später wird dann das Transplantat in einer 2. Operation in den gesäuberten Knorpeldefekt eingenäht. Auch diese Methode setzt voraus, dass der Randbereich noch stabil ist. Wenn eine Arthrose mit großflächigem Abrieb vorliegt, können weder Mikrofrakturierung noch Knorpelzelltransplantation helfen. Ohne Nutzen, zumindest für den Patienten, ist dann auch die aus Marketinggründen so bezeichnete „Bioprothese“, eine technische Abwandlung der Mikrofrakturierung.

1. Knorpelschaden im Schema

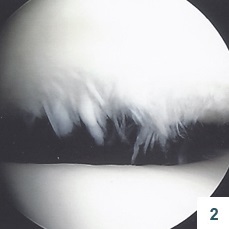

2. Knorpelschaden 2. Grades

3. nach Glättung

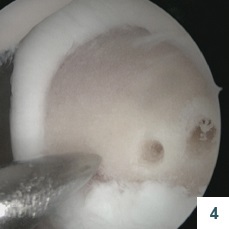

4. Mikrofrakturierung

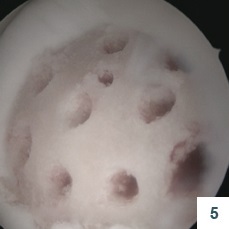

5. abgeschlossene Mikrofrakturierung

6. ausgeheilte Mikrofrakturierung

7. Knorpelzellentnahme

8. angezüchtete Knorpelzellen

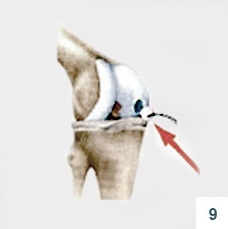

9. implantierte Knorpelzellen

Nachbehandlung:

Nach einer Knorpelglättung muss der Patient etwa 1 Woche Gehstützen benutzen und kann dann relativ rasch in den Alltag zurückkehren. Wenn eine Mikrofakturierung oder eine Knorpelzelltransplantation vorgenommen wurde, müssen die Stöcke für 6 Wochen verwendet werden, man darf nicht vollbelasten. (Bei Eigriffen an der Kniescheibe und im Gleitlager kann alternativ eine Schiene benutzt werden, die die Beugung sperrt. Auf die Krücken kann dann verzichtet werden). Während 6 Wochen sollte man täglich mehrmals eine Motorschiene zur passiven Bewegung des Knies verwenden. Dies unterstützt die Umwandlung des Regenerationsgewebes in funktionsfähiges Knorpelgewebe. Mit dem Lauftraining beginnt man frühestens nach einem Vierteljahr. Die vollständige Ausheilung benötigt mindestens ein halbes Jahr.