Grundsätzliches:

Die Implantation künstlicher Hüftgelenke wird seit ca. 50 Jahren durchgeführt und gehört zu den häufigsten und erfolgreichsten orthopädischen Operationen weltweit. Allein in Deutschland werden jährlich knapp 200.000 Hüftendoprothesen eingesetzt. Die Hüfte ist ein Kugelgelenk; die Gelenkmechanik ist daher einfacher nachzuahmen als die komplexe Bewegung anderer Gelenke. Die Operationsergebnisse sind deshalb in der Regel bestens: Ist die Hüftprothese erst einmal eingewachsen und die Gelenkfunktion wiederhergestellt, vergessen die meisten Patienten, dass sie überhaupt ein künstliches Gelenk haben. Ihr Alltag ist schmerzfrei und viele können auch wieder Sport treiben, beispielsweise Skifahren und Tennis spielen.

Diese Erfolgsgeschichte hat dazu geführt, dass die Altersgrenze sinkt und Hüftprothesen auch für jüngere Patienten in Frage kommen. Die Haltbarkeit künstlicher Hüftgelenke ist hervorragend. 30 Jahre nach der Operation funktionieren noch etwa 90 % der eingesetzten Gelenke.

Operationstechnik:

Die Implantation eines künstlichen Hüftgelenks erfolgt im ZFOS regelhaft über einen minimal-invasiven Zugang. Dabei wird über einen möglichst kleinen Hautschnitt die darunter liegende Muskulatur, welche das Hüftgelenk umgibt, lediglich beiseite geschoben und nicht mehr abgelöst, wie es bei älteren Zugangswegen üblich war.

Vorteilhaft für den Patienten ist dieses muskelschonende Verfahren insbesondere durch die geringeren Wundschmerzen, den geringeren Blutverlust und die beschleunigte Rehabilitationszeit innerhalb der ersten 12 Wochen nach der Hüftoperation. Es gibt zahlreiche minimal-invasive Zugangswege zum Hüftgelenk (vorne, seitlich, hinten), welche jeweils ihre Vor- und Nachteile besitzen.

Wir verwenden sichere und erprobte minimal-invasive Zugangswege, den ALMI-Zugang (Antero-Lateral Minimal-Invasiv) und den DAA-Zugang (Direct-Anterior-Approach, direkter vorderer Zugang). Bei diesen Zugängen wird über einen einzigen Hautschnitt das künstliche Hüftgelenk eingebracht. Diese Zugangswege sind muskelschonend, entfernt von kritischen Gefäß-Nerven-Strukturen, schützen die für die Stabilität des Hüftgelenks so wichtigen hinteren Kapsel-Band-Strukturen und sind zudem problemlos erweiterbar – wenn nötig. Wir führen die Operation in Rückenlage durch, was die Röntgenkontrolle und Kontrolle der Beinlänge während der Operation ermöglicht.

Die präzise und muskelschonende Implantation eines künstlichen Hüftgelenks ist mit diesen echten minimal-invasiven Zugängen sicher möglich.

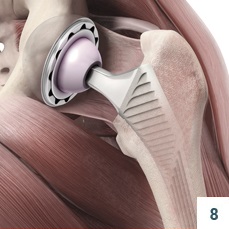

Wir setzen langzeitbewährte Prothesenmodelle ein. Sowohl Pfanne als auch Schaft werden in der Regel ohne Zement eingebracht. Operationstechnisch muss zunächst der Oberschenkelhals durchtrennt und zusammen mit dem verschlissenen Hüftkopf entfernt werden. Die Hüftpfanne wird von zerstörtem Knorpel befreit.

Dann wird die metallene Pfannenschale eingeschlagen und das zugehörige Kunststoff-Inlay aufgesetzt. Danach wird ein Metallschaft im Oberschenkelmarkraum „pressfit“ verankert. Er muss passgenau nach der individuellen Größe des Oberschenkels ausgewählt werden. Dabei wird die ursprüngliche Beinlänge vor der Arthrose möglichst exakt rekonstruiert. Auf den Schaft wird schließlich der neue Keramik-Kopf aufgesteckt.

1. Hüftgelenkstotalendo-prothese: Pfanne, Kopf und Schaft

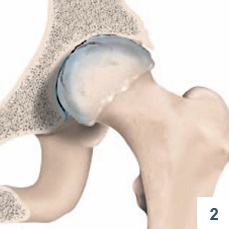

2. abgenutzter Hüftknorpel

3. Röntgen vor OP, fehlender Gelenkspalt

4. Entfernung von Hüftkopf und Schenkelhals

5. Einsetzen der Hüftpfanne

6. Einsetzen des Prothesenschaftes

7. Hautschnitt mit eingesetzter Prothese

8. eingesetzte Prothese im Modell

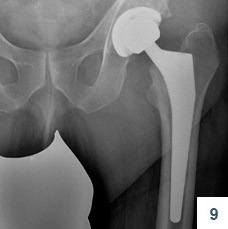

9. Röntgen nach OP

Nachbehandlung:

Bereits am Tag nach der Operation wird mit der Mobilisation und der Krankengymnastik begonnen. Die operierte Hüfte wird aktiv und passiv mobilisiert. Gehstützen werden für etwa 1 Monat benutzt, wobei Gewichtsbelastung erlaubt ist. Der Krankenhausaufenthalt beträgt ca 1 Woche.

Daran schließt sich in der Regel ein dreiwöchiger Reha-Aufenthalt an. 6 Wochen nach der Operation sollte wieder Alltagstauglichkeit gegeben sein, der Patienten sollten Bürotätigkeiten verrichten und Auto fahren können.